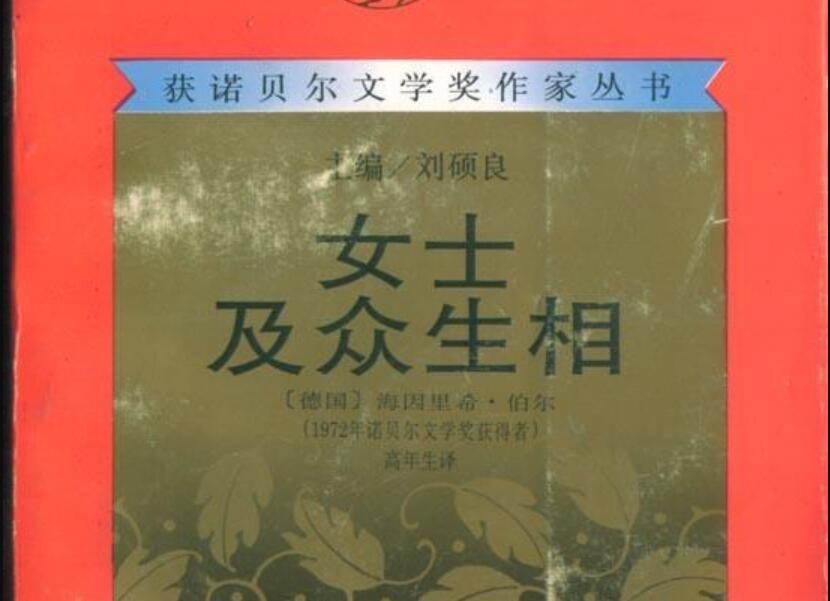

伯尔的晚年代表作。诙谐、恣肆的晚期风格。伯尔似乎从对二战前后德国废墟的凝视中解脱出来了,虽然作者和他的人物面对的仍是二战对人的精神毁坏,但伯尔在这本书里获得了写作上的自由,以及最重要的——笑的自由。先前的作品中灰暗、低沉的音调转化为了阵阵笑声——嘲讽的笑,同情的笑,由爱而生的笑……笑声回荡在战后德国的废墟上。

笑声从不间断,我感到自己也是笑着读几乎每一页的。即便在回忆最悲怆的场面和事件时,也有笑声在场(采用回忆和对话体有助于达到这一效果,另,采访/串连六十多位人物的“笔者”的个性也是营造幽默效果的重要元素)。于是我们看见了奇迹:一个普通的女人如何经历了战争而保有完整的人性。她不仅心灵无损地经历了世界大战,也心灵无损地越过了各种世俗之见——关于种族、国籍、性别、阶级、大众审美、物欲、生产效率,等等。她并没有靠与这一切对抗做到这一点(不同于伯尔的男主人公们),她只是带着满不在乎的口吻对这一切说——“那又怎样?”

我不想创造一个理想形象,而是想创造一个符合反对圣像崇拜的解决办法这一精神的完全没有图像的女主人公。我的女主人公不应当有图像——圣像和图像是同一个词——她只应当是她自己。她不是一个理想人物,而是静止的,一切都走向她,越过她,通过她。

——伯尔谈《女士与众生相》,《与科尔茨的谈话》

她只碰巧是一个德国女人/雅利安女人/日耳曼女人。伯尔让她在二战期间与犹太修女拉黑尔交往而不懂其中的风险,爱上苏联战俘,在空袭中生孩子……于是,让人彼此敌对的种种观念在她这里解体了,至少是显得荒谬和错误。以这样一种“本性不改”的“静止”,或者说天真的无知、无意识的纯真,不乏固执和痴愚,莱尼以非理想人物的方式展现了理想人性。

有别于圣人、智者和英雄的人性,莱尼的人性来自始终未被社会化力量规范的个性,即便经受战争的考验,也毫不扭曲。这一点随着“笔者”采访的进行逐渐清晰起来,最终整部作品即成为这一奇迹的运行和展现。标题“女士与众生相”(英译为GroupPortraitwithLady)是双关语,“Lady”既是女主人公莱尼,也是圣母。(另一译法“莱尼与他们”显然没能展现这一双关。)在结尾处,作者也暗示了二者的合一:当笔者的女友——一位还俗的修女——看向莱尼的电视时(莱尼说她每天在电视中就能看到圣母,认为与圣母的日常交往是天经地义的事,童贞女怀孕生子也无甚奇特),女友也看见了圣母,并评论道:“那(电视中的圣母)就是她自己,是她,由于尚未搞清楚的反射,她所看到的是她自己。”

电视屏幕反射出的自我镜像——这是莱尼的圣像画,以反圣像的方式;它依附于最日常的事物,却不被事物占有,兼有尘世和非尘世的特质。作文www.yuananren.com在整部作品中,莱尼本人直接说过的话寥寥可数,“笔者”与莱尼的正面接触也只有故事落幕时的唯一一次。笔者依靠语言,依靠种种“尚未搞清楚的反射”塑造出莱尼此人,居于各种转述的中心的莱尼本人却最沉默——这毫无疑问是福音书的笔法。还有什么谈论奇迹的书能比福音书更反圣像吗?

许多作家的晚期作品不再追求技巧的完美,《女士与众生相》也有这样的特点。它的叙事手法并不新颖,局部有啰嗦之处,结尾困境的解除也略生硬。然而,整部作品行文迅捷,无论讽刺还是抒情都酣畅、直接,其叙事动力源于背后充沛的情感,和直写古老却弥新的“信望爱”的笔力。这也是伯尔在二战后更新德语的写作中提醒我们的:“用人性的眼睛去看,这眼睛既不全干也不全湿,而是湿润的——‘湿润’的拉丁文即’humor’。”