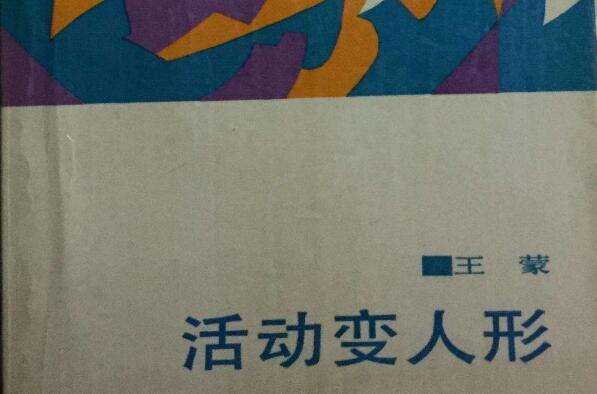

活动变人形?这个拗口、令人难以捉摸的题目,在理解了它的含义以后,就会发现它的精妙之处。变,怎么变,变成什么样子?活动变,变人形,“一本《活动变人形》帮助倪藻认识到,人是由五颜六色的三部分组成:第一是戴或不戴帽子、头巾之类的脑袋,第二是穿着衣服的身子,第三就是穿裤子或穿裙子以及搭配各式鞋子的腿脚,而这三部分是活动可变的……原来人的千变万化就是这样发生的……唉,如果每个人都能自己给自己换一换就好了。”倪吾诚买给倪萍、倪藻的玩具书,代表了“东洋人的先进和智慧”,这在他的眼里是文明,是进步,是一条让孩子脱离愚昧无知的捷径和一次类似速成的培训。说来也可笑,适用于幼儿园低龄小孩的玩具却在儿女将近十岁的时候当掉手表买回家,倪吾诚对自己孩子变化的热望是真的,对于当今社会、世界进步的渴切也是真的,但没有人能去说,真的就是对的。

倪吾诚身上带有堂·吉诃德式精神,但他是彻头彻尾的西化腔调论者。要说信仰,全然算不上;要说联系现实,却又止步不前。世界在变轻飞上天空,他主张的一切变成了沉重的过期石头。

在那个任凭他怎么努力都改变不了的封建意味浓重的家庭中,他或许是清醒的,但这清醒添加的悲剧注脚,同样也改变不了。

就像堂吉诃德在渐渐清醒的归途中,一群叫嚷的猪滚滚而来,将堂吉诃德连人带马撞倒,全然不顾主仆俩的尊严,从二人身上踩踏过去。仆人桑丘道:“罢了,咱们歇歇吧,趁天还没亮,睡它一会儿。只要到了明天,总会有办法。”一贯吹足了气的堂吉诃德却说:“桑丘,你睡吧;你生来是是睡觉的,我生来是熬夜的。天亮还有一会儿呢,我想做一首小诗散散心。”这位骑士习惯靠着一棵软木树吟诵,这次也不例外,但不知为何,莫名地让人想悲哭一场。

还有很多地方都让人联想到这两个男人之间的相似性。倪吾诚心目中龌龊腌臜的怯懦和堂吉诃德幻想中非典型骑士的鲁莽是两种极端,但在我心目中,若以折中的勇敢做尺度,宁可过度勇敢而鲁莽,不可勇敢不足而怯懦。既然挥霍比吝啬更近于慷慨的美德,鲁莽也比怯懦更近于真正的勇敢。

倪吾诚的乐观主义只有在一个地方施展不出,那就是“孟官屯—陶村”。一个记忆里很冷的地方,回忆起来只有白花花的碱地、衣不蔽体的生存者、用脚搓羊的快乐、鸦片烟和被拉完屎的屁股蹭得发亮的土墙,愚昧、麻木、落后、贫穷,这一切和欧洲的他所谓的“家”是云泥之别,所以他怕在这样的环境里他永远也直不起腰闭不上嘴,内心的恐惧和怯懦外化为对静宜的不满说教,偶尔对儿女的过分关切,对教授和学生毫无逻辑地夸夸其谈。堂吉诃德不也这样了吗?把风车当作巨人,把羊群当作军队,吃了许多苦头。而倪吾诚崇尚西方文化取代愚昧麻木的愿望直到老死也未能实现。

我并不愿意将倪吾诚的想法和做法总结到近百年来在“历史的夹缝”中无所适从,委曲求全的中国现代知识分子的可悲可泣的命运史上,一个小小的人是社会的映射,要不是的话,他为什么不被叫做超人呢?围绕着倪吾诚所处的家庭状况,包括一男三女、儿女看法、离婚事件等种种社会环境体现了四十年代到八十年代两辈人对世界的视角变化。堂吉诃德手中的长矛和旧盾,也就是作品开篇的那根弦,经历的时间太久了,内涵也丰富多了,待人明白真相后,才会做出最好的最勇敢的变化,这比欺骗自己假装不清醒要好得太多太多。